[Radde,

Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern]

Kapitel 4 Abs. 1.

Viertes

Kapitel,. Die kaukasischen Wälder.

Verteilung

der Wälder über das ganze Gebiet

S. 207. Tabelle über Verbreitung und Dichtigkeit

der Wälder und über das Maß auf die Kopfzahl der

Bevölkerung in den Kaukasusländern S. 213. Die

Qualität der Wälder, Pflege derselben und Misswirtschaft

S. 216. Maßangaben über die wichtigsten

Holzarten S. 221. Die

Wälder der Domäne Borshom in wirtschaftlicher Hinsicht

S. 226. Schädliche Insekten der kaukasischen,

speziell der Borshomer Wälder S. 230.

Wir

haben in den vorangegangenen Kapiteln für die Kaukasusländer

die Extreme der Vegetation kennen gelernt, nämlich die Steppen

ohne eine Spur von Wald und die beiden waldreichsten Gebiete im W.

und SO. des Isthmus an den beiden Grenzmeeren, — in Kolchis und

Talysch, — ohne eine Spur von Steppen. Nunmehr gilt es, über

den Wald im allgemeinen das Nötige zu sagen und daran einige

Schilderungen über Wälder zu schließen, welche

außerhalb jener bereits besprochenen üppigsten Waldgebiete

liegen.

Verteilung

der Wälder über das ganze Gebiet. Wenn wir hoch aus der

Vogelschau von N. nach S. zwischen den Meridianen des Kaspi und

Pontus den Blick über den Isthmus schweifen lassen, so wird er

im Süden vom Don zunächst das weite Gebiet der kahlen,

waldlosen Steppen erfassen, wo den beiden Rinnsalen des Manytsch

folgend westwärts nur hier und da sesähafte Menschen einige

Weiden pflanzten, ostwärts auch diese fehlen. Lange noch sucht

das Auge vergebens nach kompakteren Baum- oder Strauchgruppen, ers:

unter der 45. Breite, ziemlich in der Mitte zwischen beiden Meeren

und wenig westlich vom 60. Meridian von Ferro treten inselartig auf

der hier über [p.208:] 600 m (2000 r. F.) hohen Ebene die

Wäldchen von Stawropol auf. Liegen diese uns im Rücken, so

folgen beiderseits von der Scheide zwischen Kuban und Terek den

Wasserspiegeln dieser Ströme und ihrer südlichen, vom

Gebirge kommenden Zuflüsse mehr oder weniger breite, oft

unterbrochene grüngraue Streifen und Bänder. Es sind die

Pappeln und Weiden der Niederungen, von der Natur schon gegeben, vom

Menschen ergänzt und im besten Falle zu kleinen »Auenwäldchen«

entlang den Ufern herangezogen. Von nun an tritt uns die Nordseite

des riesigen Kettengebirges immer deutlicher entgegen und von NW.

gegen SO. können wir seinen Fuß verfolgen, nachdem die

inselartig hoch aus der Steppe hervortretende Gruppe des Beschtau

sich etwas nördlich vom 44. Breitengrade und im Meridiane von

60° 45' als bewaldet erwiesen. Beginnend im äußersten

Westen bei Anapa und entlang der Nordseite des Gebirges, deckt bis

zum äußersten Osten bei Petrowsk eine in Breite und

Dichtigkeit wechselnde Waldzone den gewaltigen Körper des

Kaukasus. Wo er seinen breiten Fuß unmittelbar in die Steppe

setzte, wird das Waldesgrün lichter und zerstreut sich nicht

selten als Busch weit vorwärts in die Ebene. Vollgedeckt und

zwar in den tieferen Lagen ausschließlich mit Laubhölzern

erscheint das Mittelgebirge; nur im centralen Teile, zwischen Kasbek

und Elbrus, wo die Terekquellen gelegen, werden sie stellenweise

lichter und fehlen anderweitig ganz. Dann wieder erscheint unseren

Augen, gleich östlich von Wladikawkas in der Tschetschna das

reine Grün der Eiche und höher das dunklere der

geschlossenen Buchenwälder; gleichzeitig mit dem kalkigen Fuße

des Daghestan treten sie weit gegen Norden vor, jetzt bis zur Sunsha,

ehedem an manchen Stellen bis zum Terek. Aber wenn wir dort im

Westen, schon vom Fischt und Oschten an, 'oben an der Grenze der

lichtgrünen Laubhölzer vielfach eingekeilt und angerandet

die dunkeln Farbentöne der Coniferen bemerken, so fehlen diese

hier im Osten gänzlich. Immer dürftiger dem Kaspi entgegen

wird der Baumwuchs. In der Ebene folgt er wieder den Flussläufen

oder macht sich zwischen den S'ulak und Terek in oasenartigen Flecken

kenntlich. Ein Paar solcher grünen Tupfen erblicken wir, wie

früher im oberen Teile des Wolgadeltas, so jetzt hier in dem des

Terek. Im Gebirge, zumal im östlichen Daghestan, erscheinen uns

große Strecken ganz kahl, weiß (Kalk), graubraun

(Schiefer). Selbst oberhalb der berühmten Wälder von

Itschkerien, aus deren Dickichten im Hinterhalte die Krieger Schamyls

s. Z. den Russen große Verluste beibrachten, sind Andien und

Awarien, sowie auch der Gunib-Gau nur schwach, weiter gegen Süden

Kasi-Kumysch und der Mittellauf des S'amur nur ganz gering sporadisch

bewaldet. Besser gestaltet sich das dem Meere entlang auf den Anhöhen

zwischen den beiden östlichen Endpunkten des Kaukasus, zwischen

Petrowsk via Derbent nach Apscheron hin. Die Halbinsel selbst mit

Baku und dem gesamten Naphta-Gebiete liegen freilich abschreckend

kahl da. Dieses äußerste SO.-Ende des Kaukasus bildet in

Bezug auf seine Holzgewächse ein ebenbürtiges Äquivalent

zum NW.-Anfange des Gebirges, denn auch das Vis-ä-vis von

Kertsch, die Halbinsel Taman, trägt weder Strauch noch Baum.

Aber [p.209:] am östlichen Ende treten uns schon auf dem Wege

nach Kuba und ebenso auf den Höhen im Rücken von Derbent

größere Waldkomplexe, immer aber nur von schwachem Wüchse

entgegen. Sie erreichen, mehr oder weniger insular getrennt, das

Krüppelgesträuch der Eichen auf dem Tik-tübe bei

Pe-trowsk.

Wir

müssen das Auge höher heben, um die transkaukasischen Gaue

und das armenische Hochland zu überschauen. Möge es

zunächst auf den Eis-und Firnfeldern der Kammzone ruhen und am

Fischt und Oschten beginnend über Elbrus und Kasbek, über

Baschlam und Bogos fort bis zum Schah-dagh ausschweifen. Selbst ein

so flüchtiger Blick wird genügen, um zu konstatieren, dass

von NW. gegen SO. die Schneelinie höher Und höher steigt

und dass an den extremen Enden der Unterschied reichlich 600 m (2000

r. F.) beträgt.

Der

Überblick der Südseite des Kaukasus und des ihm südlich

gegenüberliegenden pontischen, adsharo-imeretischen und

armenischen Randgebirges gewährt uns in Bezug auf den Wald ein

ganz anderes Bild, als wir es bis dahin vor Augen hatten. Wenn auch,

wiederum von Anapa beginnend, bis Tuapse die Unterschiede zwischen N.

und S. sich fast ausgleichen, so beginnt dann weiter dem Pontusufer

entlang, die äußersten Rionquellen umfassend, ein fest

abgeschlossenes Waldgebiet, dessen eingehende Schilderung ich bereits

oben gab.

Ostwärts

vom Meskischen Meridianscheider zwischen Kura und Rion tragen zwar

ebensowohl die Südfronten des Großen Kaukasus, als auch

die Nordseiten seiner Contreforts — der sogenannte Kleine

Kaukasus oder, besser gesagt, das Randgebirge Hocharmeniens, —

geschlossenen Wald, aber je näher wir auch hier zum Kaspi

blicken, um so lichter wird er und auch die individuelle Kraft des

Wachstums schwindet mehr und mehr. In breiter Keilform drängt

sich von Osten her bis in das Herz des Landes das Kurathal,

allmählich bis oberhalb von Tiflis zu 480 m (1600 r. F.)

ansteigend und in seiner Steppenflora, wie wir schon sahen, alle

Varianten der nördlichen Steppen aufweisend. Beide Seiten des

Kurathales tragen Wald. Wir sehen zunächst, hoch von oben

blickend, links und rechts, da wo der Fluss das armenische Hochland

bei Ardagan verlasst und sich in enger Schlucht den Weg zur S'uram

Ebene gegen NO. und O. bahnte, beide Gehänge von stattlichstem

Hochwald, in welchem die Nadelhölzer dominieren, bestanden. In

ihrem direkten Anschlüsse an die adsharo-imeretischen Gebiete

haben sie noch ganz die Kraft jener schon mehrfach erwähnten

Wälder. Nach Süden hin werden sie alle scharf in Höhen

von ca. 2000 m (6—7000 r. F.) abgeschnitten und gelangen nicht

auf das kahle armenische Hochland. Die Kiefer, Acer Trautvetteri, die

Weißbirke, seltener hier schon die Rotbuche ziehen die

Baumgrenze. Aber weiter westlicher, im nördlichen Taurus-System,

welches die Tschoroch-Wasser von denen der Kura, des Araxes und

Euphrat (Muradtschai) trennt, lebt die Kiefer in reinen

Massenbeständen und zwar in Höhen von 2130—2750111

(7—9000 r.F.). Das sind große, fast schwarze Flecken, die

unserem Auge um so mehr auffallen, als rundherum, weithin, auf dem

armenischen Hochlande der Wald fehlt und [p.:210] selbst

elendes Gebüsch nur an wenigen Plätzen zu finden ist. Die

Spiegel der Alpenseen, welche in Höhen von 1920—1980 m

(6300—6500 r. F.) gelegen, glänzen uns aus üppig

subalpiner Wiese entgegen auf dem ganzen Plateau, welches von Kars

über Ardagan und Achalkalaki zum Trialetrande der mittleren Kura

strebt und von da gegen SO. in gleicher Höhe über den

Goktschai-See fort sich an den Karabag'her Meridianstock lehnt. Wie

in jenen Tiefsteppen, die wir von der unteren Wolga über die

Minimalwasserscheide der Manytschhöhe nach Süden, nach W.

und O. verfolgten, kein Wald im eigentlichen Sinne des Wortes zu

finden ist, so auch hier auf dem hohen Rücken Armeniens.

Schüchterne Versuche zur Waldbildung macht hier und da die

Eiche. Geringen Buschwald von ihr sehen wir westlich vom Goktschai

und noch geringeren am SO.-Fuße des Alagös, andere im

Daralagös-Gau. In der Einsattelung zwischen beiden Araraten

deutet ein kleiner grüner Flecken das höchststehende

Birkenwäldchen an, aber in der Höhe von fast 2440 m (8000

r. F.) war der Wuchs nur sehr langsam (ich zähle an 75 mm dicken

Stammproben 45 Jahresringe) und die schweren winterlichen

Schneedecken ließen den Stamm nicht hoch gedeihen, sie drückten

vielmehr den Hochbusch breit auseinander.

Kürzer,

aber durchaus in demselben Typus schneidet der Schwesterfluss der

Kura, der Araxes gegen SW. in das Land. Zuerst unbehindert in der

Ebene mit flachen Ufern, oft austretend und sein Bett ergänzend,

dann höher beengt und endlich, vom Ostende seiner mittleren

Stufe an, in schmaler Engschlucht förmlich verriegelt.

Linkerseits durch die südlichen Steilabstürze der Gebirge

Karabaghs, rechterseits durch die des persischen Karadagh

eingezwängt. Der hochgelegene Karabaghgau ist vielerorts von

verrotteten minderwertigen Laubwäldern bestanden, ebenso die

Gehänge seines nach W. scheidenden hohen Gebirges, welches

Gipfelhöhen bis über 3660 m (12000 r. F.) (Kapudshich)

be1-sitzt. An diese Waldpartien schließen sich dann die im S.

des Goktschai am östlichen Arpatschai im sogenannten

Daralagösgau.

Ich

will schließlich noch einige ergänzende Worte zunächst

über das Verschwinden der Coniferen in Transkaukasien sagen.

Wiederum ist wie an der N.-Seite des Gebirges so auch weiter südwärts

dieses Verschwinden der Coniferen sehr auffällig. Zuerst

erreicht die Nordmanntanne im Kl. Kaukasus an den Quellen der Algetka

(62. Merid.), davon wenig östlicher — fast im Meridian von

Tiflis im oberen Aragwathale bei Passanaur (62° 30') — die

kaukasische

[p.:211]

(Karte)

Erklärung

zur Karte Fig. 5. Die Dichtigkeit der Schraffierlinien richtet sich

nach dem Procentsatze in Desjatinen der Waldflächen znr gesamten

Oberfläche des betreffenden Forstbezirks. Umfasst ein solcher

Forstbezirk eine große waldlose Steppenfläche, während

im Gebirge auf den höheren Lagen gute Wälder stehen, so

ergiebt sich dennoch für den gesamten großen Bezirk nur

ein geringer Procentsatz von Wald und somit auch nur eine lichte

Schraffierung für ihn. Es fällt das namentlich in dem

Forstbezirk von Naltschick sehr auf, der im Quellgebirge des Terek

zwar gute Wälder besitzt, sich aber weithin in die waldlose

Steppe erstreckt, und welchem man deshalb die lichteste Schraffierung

geben musste. Wie wir aus den Tabellen wissen, deckt das Gebiet von

Naltschick eine Fläche von 1809455 Desj. Davon sind nur 12000

Desjt. waldtragend.

[p.:212]

Fichte ihre Grenze gegen Osten. Im Großen Kaukasus wurde

Abies Nordmanniana noch am oberen Liachwalauf (bei dem Dorfe Dshawa),

also nicht bis zum 62. Meridian nachgewiesen. Die Kiefer,

welche an der N.-Seite des Großen Kaukasus bis fast zum Ende

des Gebirges, wenn auch meistens nur krüppelig, wächst, z.

B. noch oben im östlichen Daghestan und unten bei Tschir-jurt,

kommt an der S.-Seite bei weitem nicht so weit gegen Osten vor. Aus

dem Lande der Chefsuren im Centralteile kenne ich sie noch, aber an

den Alasanquellen verschwindet sie. Die ganze .steile Südwand,

etwa vom 63° 30' beginnend über Sakatali, Nucha und

Schemacha fort, besitzt keine zapfentragenden Coniferen [Anm.#1:

Unten auf der Eldar-Terrasse: P. maritima Lamb. = P. halepensis

Mill.]. Auch im Kleinen Kaukasus erreicht P. silvestris kaum

den 64. Meridian, denn der bis jetzt ermittelte östlichste

Standort von ihr liegt südlich von Jelisabetpol am

Kürück-tschai-Bache und schon im viel westlicheren Thale

der Akstafa kommt sie nur selten und in kleinen Gruppen oberhalb von

Delishan in 1280 m (4200 r. F.) Höhe vor [Anm.#2:Man

vergleiche die Karte; auf ihr sind die Längen nach dem Meridian

von Paris angegeben, im Text nach dem von Ferro (Differenz 20°).].

Nur

einmal noch kommt der Wald im Gebiete der mittleren Kura zur

strotzenden Üppigkeit und individuellen Kraftentwickelung wie in

Kolchis und Talysch, nämlich im Alasanthale. Je weiter von da

nach Osten, um so mehr verarmt er. Schon von Schemacha an ist

das Ende des Großen Kaukasus fast überall kahl. Dieselbe

Verarmung gegen Osten gilt auch von den Gandsha- und Karabaghwäldern,

die kaum irgendwo den Charakter von vollgültigem Urwalde

besitzen und überdies noch, wo nur irgend zugänglich, seit

Menschengedenken misshandelt werden. Vor ihnen in der Tiefe, dort im

breiten Kurathal, hier auf den letzten Auswallungen des Gebirges in

die östliche Mugan, giebt es Buschholz mit viel Paliurus und den

Flüssen entlang überall mehr oder weniger breite

Auenwäldchen, in denen Schwarz- und Silberpappeln neben

Maulbeeren und Rüstern die Hauptrolle spielen, die aber auch

nach Osten hin an Umfang und Stärke abnehmen und mit der

Vereinigung des Araxes und der Kura ganz aufhören.

Erst

wenn wir vom Ostfuße Karabaghs in die Einöde der Mugan

treten und diese über den Araxes fort gegen SO. durchwandern,

beginnt mit dem Alburssystem ein mächtiger Wechsel in den

physikalischen Grundzügen der Natur, der in den geschlossenen

Urwäldern von Talysch, Gilan und Massen-deran zum klarsten

Ausdrucke kommt.

Wir

haben im Vorstehenden zwar, so hoffe ich, ein übersichtliches

Bild von der Verbreitung der Wälder im Kaukasus erhalten, auch

ungefähr erfahren, wo die besten und dichtesten Wälder

stehen, aber genauere Auskunft über den Flächenraum, den

sie bedecken, und über den Procentsatz, den sie diesem gegenüber

repräsentieren, soll zunächst die Tabelle geben, welche ich

hier folgen lasse. Dann wollen wir, wie es schon im pontischen

Ufergebirge geschah , einige größere Exkursionen in die

Wälder machen und dabei die gesamte Vegetation in ihnen kennen

lernen. [p.:213]

Tabelle über

Verbreitung und Dichtigkeit der Wälder und über das Maß

auf die Kopfzahl der Bevölkerung in den Kaukasusländern ,

nach den neuesten offiziellen Angaben.

1)

Oblast entspricht dem deutschen Wort Gebiet und Okrug heißt

Distrikt.

[p.:214]

1)

Unbegreiflicherweise wird in den offiziellen Schriftstücken und

auf den Karten der Daghestan zu Transkaukasien gezählt, während

er doch an der Nordseite des Gebirges gelegen ist; das hat also nur

eine administrative Bedeutung.

2)

In der zweiten Rubrik für das Daghestan-Gebiet ist die Addition

im Original nicht richtig. Ich korrigiere nach den mir vorliegenden

Ziffern.

[p.:215]

[p.:216]

Wir

konnten uns über die Verteilung des Waldes in den

Kaukasusländern nach den gemachten Mitteilungen und der Karte

eine klare Vorstellung machen. Auch wissen wir aus den früheren

Tabellen, welche Holzgewächse überhaupt auf unserem Gebiete

vorkommen, aber über die Qualität der kaukasischen Wälder

habe ich noch nichts Ausführliches gesagt, das soll jetzt

geschehen.

Die

Qualität der Wälder, Pflege derselben und Misswirtschaft.

Der Begriff »Wald« ist bei der Bevölkerung ein sehr

weiter. Auch das Gebüsch von einigermaßen größerem

Umfange bezeichnet der Steppenbewohner als Wald. Wer nach den

Erzählungen der Leute sich über den Wald eines gewissen

Gebietes eine Vorstellung im voraus macht, wird, wenn er mit eigenen

Augen sieht, oft enttäuscht. So z. B. auch bei Tschir-jurt,

worüber ich schon sprach (pag. 212). An den leicht zugänglichen

Plätzen hat man im Kaukasus überall mit dem Hochwalde

aufgeräumt. Entlang dem ganzen Nordfuße des Gebirges von

Anapa an bis zum Tik-tübe hat sich die Eiche als

zusammenhängendes Gebüsch am weitesten gegen N. in der

Steppe erhalten, ihr schließen sich Schlehen (Pr. spinosa) und

Rhamnus Pallasii (= Rh. erythroxylon) und ausgedehnte Paliurus-Maquis

an. Den ehemaligen Hochwald, der da sicherlich stand, wo man jetzt

nur Gestrüpp und die Maquis sieht, haute man aus. Es geschah das

oft absichtlich und im großen Maßstabe, z. B. noch vor

40—50 Jahren zur Zeit der Schamyl'schen Kriege in der

Tschetschna, um das Terrain klar zu machen. Auch ohne eine solche

exceptionelle Nötigung fand es von jeher bis auf den heutigen

Tag bei den gewöhnlichen Wirtschaftsverhältnissen in

rücksichtslosester Weise statt. Man hat hier keine Pietät

weder für den Wald, noch überhaupt für den Reichtum

der Natur (Fischerei, Jagd). Raubwirtschaft überall trotz

vorzüglicher Gesetze, welche, wenn befolgt, der oft schon sehr

erschöpften Natur aufhelfen könnten.

Mancherlei

Übelstände sind es, welche die Waldpflege nicht allein

erschweren, sondern sie überhaupt für größere

Gebiete unmöglich machen. Von Hause aus ist der Begriff »Forst«,

d. h. der gereinigte, gepflegte und regel- [p.:217]

recht bewirtschaftete Wald, für die Kaukasusländer

ausgeschlossen. Ebenso dürfen wir das Wort »aufforsten«

für unser Gebiet kaum gebrauchen. Ich kenne nur einige kleine

Wälder, oder Plätze geringen Umfanges in ihnen, die im

Privatbesitze sind, und in denen die Eigentümer ihren Wald

pflegen, da sieht man die erfreulichsten Resultate. So war z. B. in

dem Auenwald, linkerseits entlang der Kura, 40 km abwärts von

Tiflis (Karagas, der großfürstliche Sauenstand) vor 30

Jahren, als er noch von der umwohnenden tatarischen Bevölkerung

ganz nach Belieben misshandelt wurde, in einem schrecklichen

Zustande. Die über das ganze Land, zumal bei der

Nomaden-Bevölkerung verbreitete Unsitte des Kronenschindens

(Kopfverhackens) hatte natürlich auch die starken Eichen des

Karagas nicht verschont. Meterdicke Stämme trugen ganz geringe,

verkümmerte Kronen. Nachdem der Großfürst Michail

Niko-lajewitsch diesen Besitz sich als Jagdgebiet gesichert und ihn

bewachen ließ, haben auch die ältesten Eichen im Verlaufe

von 30 Jahren prächtige Kronen mit oft schenkeldickem Geäste

aufgesetzt.

Ein

zweites Beispiel von löblicher Waldpflege liegt mir aus dem

Gandsha-Gebirge vor. Auf der Kupferhütte der Gebrüder

Siemens, Kedabeg (1235 m = 4050 r. F.) hat man die nächstliegenden

Wälder gereinigt, genügend gelichtet und in Schläge

eingeteilt. Auch hier that und thut die Natur vollauf ihre

Schuldigkeit, es ist eine wahre Freude zu sehen, wie das geförderte

Wachstum bei einiger Schonung und Nachhülfe die alten Schäden

bald ganz beseitigt. Hier bemühte man sich auch Coniferen

aufzuforsten. Der Erfolg blieb aus. Mag sein, dass, da Kedabeg schon

östlich vom Verbreitungsmeridian von Abies Nordmanniana und

Picea orientalis gelegen, dieses der Grund des Misslingens war. Den

Wäldern von Kedabeg wird in den letzten Jahren durch die

Benutzung des Masuts zum Ausschmelzen der Erze, ausgiebige Schonung

zu Teil. Hier haben wir rationelle Wirtschaft, soweit sie im Lande

möglich ist. Schon in nächster Nähe von dieser

Kulturstätte wird Missbrauch und Unfug überall geübt.

Wenig höher an der Baumgrenze waren die Rotbuchen alle verhackt.

Das geschieht im Kaukasus überall, wo -Nomaden mit den Herden im

Frühling auf die subalpinen Wiesen ziehen, wo in Folge der hohen

Lage die Flora anfangs nur sehr schwach entwickelt ist und die Tiere

Hunger leiden. Da sie aber nur die Spitzen der Äste, die Knospen

der jungen Blätter fressen und es mühsam ist, gesondert

solche Triebe zu sammeln, so schlägt man ganze, starke Äste

ab, lässt sie vom Vieh förmlich abweiden und dann liegen.

Dasselbe geschieht im Winter unten in den Ebenen, die zwar gewöhnlich

ausreichendes, junges Grünfutter den Herden darbieten, aber doch

in manchen Jahren längere Zeit eine Schneedecke tragen, dann

muss der Wald die Ernährung übernehmen. Dem Übelstande

ist schwer abzuhelfen. Solange hunderttausende von nomadisierenden

Familien als Grundbedingung ihrer Existenz die Wanderungen auf und ab

im Gebirge Jahr ein Jahr aus ausführen, wird der Wald an ihren

Lagerplätzen und auf ihren Wegen ruiniert. Nicht anders verhält

es sich mit den festen Ansiedelungen in den Wäldern,

gleichgültig in welcher Höhe sie liegen; so lange ihre

Herden zu jeder [p.:218] Jahreszeit überall im

Walde gehen dürfen, kommt kein gesunder Nachwuchs auf. Wo der

Andrang der wandernden Nomaden besonders stark ist, wie z. B. im

Karabaghgau, da verändert sich sogar der Charakter der

subalpinen Wiese, welche, wenn ungestört, das Urbild einer

üppigen, blumenreichen Au darbietet. Die Hochflächen

Karabaghs (1800—2450 m = 6—8000 r. F.) werden den

Wanderwegen entlang so systematisch verfressen, abgenagt und durch

die Hufe der Tiere festgetreten, dass den ausdauernden Gewächsen

eine kräftige Entwickelung nach oben gar nicht möglich ist

und sie deshalb ihr Wurzelleben ganz besonders stark ausbilden. Die

kaum zollhohen Polster von Oxytropis cyanea verwurzelten total, nur

scharfes Messer kann sie bezwingen. Auch die zerzausten Karikaturen

von Carpinus duinensis, entlang den Wegen, verdanken ihre bizarren

Formen und-den Wucher der enggedrängten Belaubung meistens dem

Ziegenfraß. Werden an ihnen die Endknospen abgefressen, wie das

von oben durch die kletternden Ziegen geschieht, so kommt der Strauch

nicht hoch auf, während er ungestört bis 30 Fuß Höhe

erreicht. In welchem Grade der Hunger das dürftig überwinterte

Vieh auf dem Wege zur Alm dazu treibt, Alles fort zu fressen, was nur

irgend wie erreichbar, dafür liefern die Paliurusgebüsche

die klarsten Beweise. Nur unter dem Schütze ihrer Stacheln

konnte die Frühlingsflora sich ausbilden, rund umher sehen wir

Alles bis auf j die Ranunkeln abgeweidet.

Aber

auch da, wo solche althergebrachte, orientalische Wirtschaftszustände

nicht statthaben, wo mit dem Andränge der Russen nach Süden

die indigene Bevölkerung sich teilweise oder ganz zurückzog

und der Nordfuß des Kaukasus mit Kosaken und Bauern besiedelt

wurde, sieht es mit dem Walde schlecht aus. Idealere

Naturverhältnisse für die landwirtschaftliche Existenz des

Menschen, als sie das Kubangebiet in seinem südlichen Teile

darbietet, kann man sich kaum vorstellen. Mächtig lagernde

Schwarzerde, viel Wasser, sanft aus der Ebene ansteigendes Gebirge,

in seinen Mittelpartien fast überall reinen, geschlossenen

Eichenwald tragend, höher Buchen, Rüstern und Nadelholz,

darüber alpine Weide und endlich schneeklüftiges

Hochgebirge mit Gipfelhöhen von 1800—3350 m (6—nooor.

F.). Überall hat diese Natur den Charakter urwüchsiger

Kraft, und dieser ist es zuzuschreiben, dass sie noch freigebig

leistet. An vielen Orten ist sie im Gebirge noch jungfräulich,

an anderen, wo seit der Mitte der sechziger Jahre die unterworfene

Bevölkerung fast ganz auswanderte, sind die Spuren ihrer

geringen Kultur fast ganz verschwunden. Wenn sich nun auch nach

verhältnismäßig kurzer Zeit die Misswirtschaft der

Kosaken noch nicht, was den Wald anbelangt, fühlbar macht, so

darf man sie deshalb doch nicht billigen. Mit eigenen Augen sah ich,

dass in den herrlichen Eichenwäldern auf dem Wege nach Maikop

vollkronige Stämme von 1 1/2—2 Fuß Durchmesser im

Sommer gefällt wurden, um von je einem ein Nutzholz in der Länge

von 10 Fuß auszuschroten und alles Übrige an Ort und

Stelle dann seinem Schicksale zu überlassen. Vom Auf- und

Abräumen des Waldes ist im Kuban-Gebiete nirgends die Rede,

selbst da nicht, wo das Holzgeschäft in hoher Blüte steht

und sehr beträchtliche Einnahmen bringt.

[p.:219]

Herr MAXIMILIAN NOSKA, ein gebildeter österreichischer

Forstmann, welcher längere Zeit als Jagdmeister das Revier des

Großfürsten sergei michailowitsch (477000 Desjt. = 5240

qkm) verwaltete (leider so früh und so tragisch umgekommen) hat

die Waldverhältnisse am Kuban in jeder Hinsicht richtig

geschildert (in der österreichischen Forstzeitung 1892). Er

schreibt unter Anderem: »Die Russen fanden 1864 herrliche,

unentweihte Waldungen, welche heute ein immenses Kapital

repräsentieren würden, vor. Die Aufsicht über diese

unermesslichen Komplexe fiel damals wenigen, ihrer Aufgabe nicht

entfernt entsprechenden Organen anheim, welche die ungesetzliche

Ausbeutung der Wälder selbstverständlich nicht hindern

konnten, ja eher ihr noch Vorschub leisteten. Der Wald war als

vogelfrei erklärt und Jedermann glaubte sich berechtigt, nach

Lust und Liebe darin wüsten zu können. Unmassen wertvollen

Materials fielen der Axt des Bauern zum Opfer, für welches er

dem Staate auch nicht eine Kopeke Zahlung leistete. So standen die

Dinge noch vor einem Decennium (Anfang der achtziger Jahre).

Allmählich regelten sich diese Verhältnisse mehr und mehr,

und wenn auch heute der Zustand in der forstlichen Organisation noch

viel zu wünschen übrig lässt, so ist doch bereits ein

guter Schritt nach vorwärts zu verzeichnen, wenngleich sich die

Sünden der Vergangenheit nicht mehr gut machen lassen.«

Und

weiter heißt es bei noska: »Wie schon erwähnt, hat

die Eiche (und zwar ausnahmslos Qu. pedunculata) in den Vorbergen (im

Hochgebirge auf sonnseitigen Lagen auch Qu. sessiliflora) die großen

Flächenteile auf den Ausläufern des Gebirges in reinen

Beständen inne, die heute noch, wo unberührt, das

herrlichste Wachstum zeigen. Sie imponieren weniger durch

Mächtigkeit, als durch denkbar prächtigsten, geraden und

vollholzigen Wuchs. Freilich gilt dies nur von den im vollen Schlüsse

befindlichen Beständen noch nicht angegriffener Teile. Die den

Ortschaften zunächst liegenden Eichenwälder zeigen dagegen

ein trauriges, abschreckendes Bild. Knorrige Überständer

wölben das Geäste trauernd über einer Wirrnis

bürstendick aufschießender Loden, die wieder, durch eine

rücksichtslose Waldweide und nicht weniger durch alljährlich

wiederkehrende Bodenfeuer in ihrem Wachstum behindert, sich nur zu

krüppelhaften Baumexemplaren entwickeln können.

Halbverkohlte Dürrlinge zeugen auf Schritt und Tritt von dem

Walten dieses Elementes.« Das Holz der kaukasischen Eiche soll

jedoch nicht von besonderer Güte und deshalb minderwertig sein.

— Da in den Wald das Vieh eingetrieben und zur Erzielung eines

besseren Graswuchses oder aus Mutwillen ein großer Teil des

Waldbodens jährlich abgebrannt wird, so zeigen diese

Gemeindewaldungen zum größten Teil ein desperates

Aussehen, insbesondere in nächster Nähe der Staniza, wo der

Kosak in Ermangelung besseren Materials — das brauchbare

Jungholz muss zu Zaunstecken herhalten — bereits

Kopfholzwirtschaft betreibt. Verkrüppeltes Oberholz, kümmernde

Jugend ist schonungslos der devastieren-den Hand der Kosaken

preisgegeben. Es hält schon schwer bei dem, besonders für

den Hausbau so vielfach benötigten Holzmaterial noch ein gerades

Stück zu finden, will man nicht stundenweit danach fahren, und

dieser Mangel [p.:220]

ist um so empfindlicher, je

stärker die Zunahme der Bevölkerung erfolgt, weshalb denn

der Preis des Holzes draußen im flachen Lande sich unglaublich

hoch stellt.

Gegenüber

allen diesen Schäden, welche der Mensch dem Walde zufügt,

kommen die, welche das Wild anrichtet, kaum in Betracht.

Erwähnenswert ist, sagt NoSKA, dass Rotwild durch Schälen

in Nadelhölzern gar nicht schadet und nur Laubhölzer,

besonders Aspen (Winterschälung) angeht. Mehr wäre der

Schaden, soweit man diese Bezeichnung in den Urwäldern überhaupt

gebrauchen kann, durch Schlagen starker Hirsche (ich fand

Kiefernhölzer im Umfange von 60—80 cm total geschlagen) und

das Fegen beachtenswert. Der Auerochs schält stark, am liebsten

Vogelbeeren, Ulmen, Linden, Eschen, doch selbst Tannen und Kiefern

fand ich (entgegen der Behauptung brehm's) von ihm geschält. Und

als Kuriosität mag desgleichen Erwähnung finden, dass der

Bär mannshohe Tännlinge, wenn er an die Bereitung seines

Winterlagers geht, abbeißt, von den Verwüstungen nicht zu

sprechen, die er in den Kronen wilder Obstbäume, Birnen, Äpfel

und Kirschen, sowie von Buchen, deren Nüsse im Herbst seine

Hauptnahrung auszumachen pflegen, anzurichten im Stande ist. Dabei

wird der Verbiss durch Hochwild kaum merkbar, einzig die Erle leidet

sehr darunter. Malbäume von Schwarzwild, vor allem harzige,

sporadisch eingesprengte Kiefern, findet der Jäger häufig

bis in die Felsregion hinauf. Aber auch der Bär hat, was gewiss

sehr wenig bekannt sein dürfte, seinen Malbaum 2—3 m

hoch über dem Boden, an welchem er sich reibt, und es sind diese

Stellen ebenso wie bei dem Schwarzwilde, wenngleich weniger intensiv

markiert.

Der

Verkauf des Holzes erfolgt ausschließlich auf dem Stocke, es

ist eine Art modifizierten Blockverkaufes und pflegt der hierbei

übliche Vorgang folgender zu sein. Der Forstverwalter stellt dem

Konsumenten ein »Billet« aus mit Angabe der Hiebmasse,

Spezifizierung des Sortiments, der allgemeinen Bestimmung des

Hiebortes und des Ausbringungstermines. Dieses Billet hat drei

Koupons, einen zur Kontrolle, der monatlich mit Rechnungsschluss dem

Revisionsbureau einzusenden ist, einen zweiten als »Prikas«

dem Forstschutzorgane der angewiesenen Datsche, der dritte verbleibt

als Dokument in den Händen des Forstverwalters. Die Bezahlung

erfolgt im Voraus. Der Konsument haut, falls nicht der seltene Fall

einer Auszeichnung der Stämme vorangegangen sein sollte, in dem

ihm zugewiesenen Teile nach Belieben. Die Beendigung des Hiebes zeigt

er der Forstverwaltung an, und nachdem die Kontrolle durch das

entsprechende Forstschutzorgan, nur bei besonders großen

Quantitäten durch den Revisor (der eine Reise von 500—600

km zu manchem Hiebsorte deshalb zu machen hat) oder den

Forstverwalter in eigener Person, durchgeführt, wird die

Bewilligung zur Ausfuhr erteilt. Ein Überhauen von einigen

Procenten ist gestattet, doch Nachzahlung erforderlich. Der Termin

wird streng eingehalten, das bis zum festgesetzten Tage nicht

genutzte oder ausgeführte Material verfällt dem Fiskus. Zur

Trift ist eine eigene Triftbewilligung nötig, mit ebenfalls

gegebenem Termin und unter gleichen Folgen, wofür man 5 % der

Ver- [p.:221] kaufssumme berechnet. Bei der

Kontrollmessung, wobei keine Kuppe in Verwendung tritt, kommt nicht

das gefällte, sondern nur das ausgeschrotete Holz in Betracht,

das andere bleibt als Abfall, »Brack« liegen, desgleichen

solche Stämme, die zwar gefällt, aber als nicht

konvenierend zurückgelassen wurden, wofür als Entschädigung

10% der. Verkaufssumme eingezahlt werden, desgleichen 3 %

für den Verbrauch von Brennholz zum Lagerfeuer der Arbeiter.

Unter diesen Umständen ist es natürlich, dass der Holzhauer

sich nur den besten Teil des Baumes erwirbt. Um den Wurzelanläufen,

die bei starken Exemplaren von nicht geringer Bedeutung sind,

auszuweichen, errichtet man nicht selten mehrere Meter hohe Gerüste,

um den Baum zu fällen, und wird dann nur das astreine Stück

ausgelängt. Der Verkauf erfolgt nicht nach dem Massengehalt des

Materials, sondern nach einer Tabelle, die für jede Stärke

einen bestimmten Preis festsetzt. So steigt z. B. der Preis bei

gleicher Länge und einem Durchmesser von über 16 Werschok

mit jedem Werschok um i Rbl., wobei nur das Zopfende gemessen wird.

Maßangaben

über die wichtigsten Holzarten. Diesen Mitteilungen«

gegenüber wird uns der Stand des jungfräulichen Urwaldes

gewiss durch die imponierende Kraft vieler seiner Individuen

erfreuen. Ich will daher jetzt eine ganze Reihe von Maßen

folgen lassen, welche den individuellen Wuchs der stärksten

Nadel- und Laubhölzer zur Anschauung bringen. Zunächst also

von den Plätzen im Kubangebiete, die wir soeben besprachen.

Das

Längenmaximum dürfte bei P. orientalis 60 m betragen. Nach

Versicherung von Holzhauern soll anderwärts eine Fichte in 70 m

Länge gefunden worden sein. Die der Tanne beigemischte Buche

dürfte als Maximum einen Durchmesser von 85 cm aufweisen. Unter

anscheinend gesunden, zur Fällung

[p.:222]

ausgezeichneten Stämmen waren ca. 50 % unten kernfaul, von

den unten gesunden gewiss 3/4 wipfeldürr und es dürften

unter dem stehenden, schlagbaren Holze kaum 3—5 % ganz gesunder

Exemplare sich gefunden haben. Bemerkenswert ist ferner, dass ich

Exemplare fand, die in der ersten Jugend ein so langsames Wachstum

aufweisen, dass ein Stamm im 80. Lebensjahre 6 cm, .ein anderer im

180. Jahre 20 cm stark war. — Alles dieses entnehme ich noska's

Arbeit.

Aus

demselben Gebiete, von der Laba, macht mir über den dunkelsten

Tann Herr JÜTHNER, der Nachfolger noska's als Jagdmeister des

Großfürsten sergei michailowitsch folgende Mitteilung:

Dieser

ungemischte Tannenforst (A. NordmannianaJ erstreckt sich in

dichtgeschlossenem Bestände zu beiden Seiten der Laba. Der

gleichmäßige Wuchs und die Vollholzigkeit der einzelnen

Stämme weist auf äußerst günstige Verhältnisse

hin. Das tiefgelegene, rings durch Hochgebirge geschützte

Thalbecken ließ den Tannenbestand zu außergewöhnlicher

Üppigkeit gedeihen. Es wurden folgende Maße ermittelt:

Höhe

des Stammes...... 64,05 m

Umfang

in Brusthöhe..... 4,52 m

»

bei 32 m Höhe (Mitte). . 3,23 m

Kubischer

Inhalt eines Stammes . 53 cbm.

Auf

einer Desjätine standen 15 solcher Kolosse und repräsentierten

einen Holzgehalt von fast 800 cbm.

Von

der großfürstlichen Domäne »Borshomc, auf

welcher der Wald sehr energisch und auch leidlich rationell

exploitiert wird, liegen viele Maßangaben über die

stärksten Bäume, ihr Wachstum, die Größe ihrer

äußeren Oberfläche, ihren Holzinhalt und ihren

jährlichen Zuwachs vor. Die Domäne wird von der oberen Kura

in einer Engschlucht von SW. nach NO. durchsetzt. Auf linker

Flussseite steigt das Gebirge rasch zur imeretischen Wasserscheide

an, auf rechter erhebt es sich als Randgebirge Hocharmeniens

langsamer bis zu 2 740 m (9000 r. F.). Von dem Gesamtareal (70000

Desjt. = 765 qkm) sind 50000 waldbestanden und zwar: Gemischter Wald

31665 Desjt., reiner Coniferenwald 14936 und reiner Laubwald 5629

Desjt. Von den drei Coniferen ist Picea orientalis die häufigste

und hat auch in der Vertikalen die größte Verbreitung

(700—2150 m =2300—7000 r. F.). Sie besteht entweder allein,

oder doch vorwaltend im gemischten Walde etwa 11 500 Desjt. Tiefer

Lehmboden, feuchte Luft und Erde fördern ihr Gedeihen, daher die

höheren Nordlagen, die Wände der Engschluchten und

Hochkessel vornehmlich von P. orientalis bestanden sind.

[p.:223]

Picea

orientalis.

Der

Häufigkeit nach folgt auf die Fichte die Kiefer

Pinus

silvestris.

Als

dritte der Häufigkeit nach folgt Abies Nordmanniana 1050—2000

m = (35°°—6500 r. F.). Diese Edeltanne bevorzugt

kalkhaltigen schwarzerdigen Boden, was weder bei der Fichte noch bei

der Kiefer der Fall ist, daher ist sie auf kalkigem Boden vorwaltend

und zwar an den freien SSW.- und SO.-Seiten, aber bei genügend

feuchter Luft ohne große Feuchtigkeit des Bodens. Meistens

wächst sie mit der Fichte zusammen, ganz reine Stände sind

selten. Im Ganzen deckt sie 3600 Desjt. Auf allerbestem Boden wurden

folgende Maße am Schlagplatz genommen:

Abies

Nordmanniana.

[p.:224]

In höheren Lagen gedeiht der

Baum besser als in tieferen. Die eben gegebenen Maße beziehen

sich auf Bäume aus der Zone von 1050—15010 m (3500—5000

r. F.). In denjenigen von 1600—1900 m (5300—6200 r. F.)

ermittelte man auf bestem Boden:

Die Maße der

allerstärksten Baume sind:

Ich

schließe hieran noch etliche Daten über die Rotbuche,

Fagus silvatica. Zum Teil in reinen Beständen, aber auch in

Gesellschaft von der Fichte und Weißbuche (Carpinus) wächst

sie am liebsten in den Senkungen und Kesseln mit frischem Lehmboden.

Fagus

silvatica.

Aus

dem Centralteile des Isthmus, südwestlich von Tiflis, also

ebenfalls im sogenannten Kleinen Kaukasus, wo bereits Fichte und

Tanne ihre östliche Verbreitungsgrenze fanden, liegen mancherlei

belehrende Maße vor. Als

[p.:225] nämlich

vor zwei Jahren dort die Wälder der Güter des Fürsten

S. I. Melikow [Anm.:Die

Güter heißen: Sadachlo, Choshorni, Welati, Klein Uruty,

Zopi und Arabatala.] im Bortschalin'schen

Kreise (Chramfluss) taxiert wurden, ermittelte man auf 6 Besitzungen,

die einen Flächenraum von 4440 Desjt. einnahmen, folgendes:

[p.:226]

[Anm.:

Wahrscheinlich haben wir es hier mit dieser Art zu thun, welche an

manchen Stellen des Kleinen Kaukasus an der Baumgrenze wächst

und als Dickstamm vereinzelt in die subalpinen Wiesen tritt. ]

Die

Wälder der Domäne Borshom in wirtschaftlicher Hinsicht.

Die herrlichen Wälder der dem Großfürsten michail

nikolajewitsch gehörigen Domäne sind ganz besonders

geeignet, um daran Mitteilungen über die Art und Weise der

Bewirtschaftung der kaukasischen Wälder und ihrer Rentabilität

zu machen. Denn jedenfalls können uns die Wälder von

Borshom in dieser Hinsicht als bestes Beispiel im Kaukasus dienen, da

ihnen im Vergleich zu den Kronwäldern mit einem größeren

Verwaltungspersonal eine rationellere Bewirtschaftung zu Teil wird

und in Folge der großen Bedeutung für den Holzhandel die

Kura abwärts ihre Erhaltung und Pflege für die Zukunft von

ganz besonderer Wichtigkeit ist. Auch über die Feinde des

Waldes, die Herde des Insektenfraßes, über die

Ansiedelungen im Walde, deren Viehstand keinen Nachwuchs aufkommen

lässt, endlich über die zeitweisen Brände soll Einiges

gesagt werden. Ich folge hierbei teils den offiziellen Angaben,

welche im Jahre 1889 bei einer statistischen Beschreibung und

Taxation ermittelt wurden, teils den Angaben des Verwalters von

Borshom, Herrn ardasenow. Der Abschnitt über die schädlichen

Insekten wurde auf meine Bitte für dieses Werk von Herrn

WINOGRADOW-NIKITIN, dem Gehülfen des ersteren, einem

Spezialisten für dieses Fach, verfasst.

Über

die Größe dieser Domäne und den Umfang ihrer Wälder

gab ich schon oben p. 222 Auskunft. Das dort Angeführte ist zu

ergänzen: subalpine Wiesen über der Baumgrenze 13 507

Desjt., Waldwiesen 2005 Desjt, Ackerfelder 722 Desjt. Der Rest der

Oberfläche mit Ausschluss der Waldgebiete, welche rund 50000

Desjt. einnehmen (Summa der ganzen Domäne 69881 Desjt), kommt

auf die nicht benutzbaren Plätze, Steilfelsen, den Kura-lauf und

ihr wechselndes Schwemmland, auf den Tabizchuri-See und die Wege.

[p.:227]

In früheren Zeiten (bis 1859) war überhaupt von einer

regelrechten Bewirtschaftung gar nicht die Rede und die damals

entworfene Schlageinteilung mit ;e hundertjähriger Erneuerung

des Fällens kam nicht zur Ausführung. Man hieb nach Wahl

die besten Stämme, natürlich je bequemer, um so besser, und

kümmerte sich weder um die schwer zugänglichen Wälder,

noch um las Trocken- und Sturzholz, ließ auch alles, was vom

frischgefällten Starrm nicht wertvoll genug war, alles Geäste

und die Spitze der Bäume im Walde liegen. Es bildeten sich im

Verlaufe der Zeit immer mehr Fraßherde und Fraßnester der

Waldverderber, denen man anfänglich gar keine Aufmerksamkit

schenkte und deren Bekämpfung auch jetzt noch nur mangelhaft

betrieben .wird. Das hat auch seine großen Schwierigkeiten und

würde, wenn wirkich rationell durchgeführt, sehr große

Unkosten bereiten. Ein zweiter Übebtand für das Gedeihen

des Waldes und namentlich des Nachwuchses liegt darin, dass in den

Wäldern der Domäne 18 Dörfer gelegen sind, welche

durchschnittlich je 20 Feuerstellen, also etwa 360 Familien im Ganzen

sess-haft haben. Die Bevölkerung ist gemischt, es sind Grusiner,

Ossen und Klein-russm. Sie zahlen Grundpacht und arbeiten auf Lohn

beim Schlag und mit dem Vieh bei der Ausfuhr. Aber das Vieh, welches

im Walde weidet, lässt den Nachwuchs nicht aufkommen.

Anderweitigen Schaden verursachen die Waldbrände. Namentlich

sind sie zur Zeit des trockenen Hochsommers in den mehr oder weniger

geschlossenen Coniferen-Beständen gefährlich. Meistens

werden sie durch Nachlässigkeit verursacht,' da man die

gelegentlichen Nachtfeuer bei dem Verlassen der Ruheplätze nicht

ablöschte; doch auch aus Rache zünden unzufriedene Bauern

den Wald an. Im Ganzen rechnet man auf der Donäne 11 ooo Desjt.

verbrannten Wald. Das größte Feuer wütete im Herbst

1895, es zerstörte 6000 Desjt. Weithin lag Wald und Kurathal in

Rauch gehüllt. Zum Löschen sind nicht allein die Insassen

Borshoms und der Um-gegjnd verpflichtet, sondern es wird auch'das

Militär, Kosaken und Infanterie, dazi beordert. Endlich muss ich

der Stürme gedenken, die manchen Stamm zu Falle bringen. Dem

gesunden, geschlossenen Hochwalde im Gebirge können sie nicht so

leicht beikommen. Aber auf freier Straße, entlang der Kura,

rasen sie, wenn auch nur selten, mit voller Macht und zwar

thalabwärts zur heißen Sonmerzeit (auch im Juni 1896). Die

gestürzten und gebrochenen Stämme liegen in der Richtung

Achalzich-S'uram. Man nennt solche Stürme hier Cyclonen; ich

glaube nicht, dass sie wirklich in die Kategorie der Wirbelwinde

gehören, sondern vielmehr Stürme SW.-NO. sind, welche

unbehindert mit Veiemenz in die enge Schlucht des Kura-Durchbruches

stürzen. Schlimmer noch sind die höher im Gebirge bisweilen

einsetzenden Stürme, welche im Quadranten NO.-SO. rasen. Sie

treffen das tiefe Hauptthal der Kura nicht, wohl aber die

hochliegenden Terrassen z. B. von Bakuriani und Zichis-dshwari, und

richten dann großen Schaden an; so wurden 1876 im Verlaufe von

48 Stunden am 10. und ii. Oktober auf den genannten Lokalitäten

circa 50000 Stämme gestürzt. Auch bei der jetzigen

Bewirtschaftung der Wälder von Borshom hält man die

Einteilung nach Schlägen nicht ein. Man schont aber nach

[p.:228]

Möglichkeit den gesunden Wald, bemüht sich die

überstandenen, oft sehr aufgetrockneten Stämme und das

Sturzholz fortzuschaffen und den Wald wenigstens streckenweise zu

reinigen. Prinzipiell wird mit jedem folgenden Jahre weniger frisches

Holz geschlagen. Der Schlagpreis pro Stamm beläuft sich

durchschnittlich auf 30—50 Kopk., d. h. man bezahlt für

einen Balken, ohne Äste und Rinde bei vier Faden Länge am

Platze im Walde diesen Preis als Arbeitslohn. Der höchste Wert,

den ein Prachtstamm auf dem Holze haben kann, beläuft sich auf

7—10 Rbl., er hat einen dreifachen Wert als Balken, wenn er

gefällt und an die Eisenbahn oder an das Kuraufer gebracht

wurde. Solche Balken sind kerngesund und haben am oberen Ende einen

Durchmesser von 14—16 Werschok. Doch das sind jetzt schon

seltenere Ausnahmen. Den Mittelwert der Balken als Bauholz bei 4

Faden Länge muss man bei 8 Werschok oberem Dickende und ca. 40

Kubikfuß Inhalt, ä 20 Kop. den Kubikfuß, mit 8—i

o Rubeln am Platze des Exportes berechnen. An die Kura gebracht

koppelt man daraus Doppelflöße von je 10 Balken, diese

werden am Platze je nach der Dicke des Holzes im Mittel mit 200—300

Rbl., selten mit 400 und darüber bezahlt. Der Transport eines

Floßes die Kura abwärts bis Tiflis, ca. 150 km, kostet

25—30 Rbl. und die Preise am Holzmarkt von Tiflis sind von

200—600 Rbl. pro 20 Balken. Dabei ist zu bemerken, dass schon

während des Transportes das Holz durch 3 und 4 Hände geht,

da sich die Zwischenhändler mit geringem Profit begnügen.

Dieser

Handelsweg des Holzes von Borshom ist der bequemste und

frequentierteste. Ein zweiter führt von den Schlägen über

das Gebirge auf das waldlose Hocharmenien nach Achalkalaki. Der

mühsame Transport dorthin wird auf zweirädrigen, plumpen

Arben, je mit 6—8 Ochsen oder 4 Büffeln bespannt, über

den fast 2740 m (9000 r. F.) hohen Zchra-Zcharo-Pass ausgeführt

und findet nur im Sommer statt, weil im Winter (Nov. bis April) hoher

Schnee die Passage verhindert. Man gestattet nur Sturzholz nach Wahl

des Käufers auszuführen, das Gut hat dabei gar keine

Unkosten zu tragen. In neuerer Zeit wächst die Ausfuhr nach

Achalkalaki (reichlich 40 km) sichtlich. Sie belief sich 1895 auf

16000 Rbl., obgleich den Käufern am Platze der Einkaufspreis

höher gestellt wird, als den Lokalkonsumenten, so z. B. der

Kubikfaden Brennholz im Walde für Achalkalaki 6 Rbl., für

den Lokalkonsum nur 2—3 Rbl. Aus dem Walde aber zur Kura

gebracht kostet ein solcher Kubikfaden schon 15 Rbl. In Tiflis zahlt

man für dasselbe Maß bester Qualität Brennholz

folgende Preise: Nadelholz 22—25 Rbl., Rotbuche und Eiche 27—32

Rbl., Weißbuche, als das beste, 34—42 Rbl., mit

Hinstellung zur Wohnung des Konsumenten.

Die

gegenwärtige Gesamtproduktion der Domäne stellt sich in

runden Zahlen annäherungsweise folgendermaßen zusammen:

30

000 bis 40 000 Balken ä 4 Faden, für die man vornehmlich

die durch Insekten geschädigten und schon abgetrockneten Stämme

verwendet.

[p.:229]

400000 Kubikfuß Holz, namentlich Kiefern und Tannen von

überständigen Stämmen.

2—3000

Kubikfaden Brennholz verschiedener Qualität.

Das

Betriebsjahr 1895

brachte

ein 406 924 Rbl.

kostete

361 127 Rbl

Gewinn

45 797 Rbl.

Man

hat neuerdings ernsthaft an die Aufforstung der leeren Brandstellen

gedieht. Pro 1897 sind dazu 10000 Rbl. angewiesen und man wählte

dazu ein Grebiet ohne Viehgang. Die Erfahrung wird lehren, ob Saaten

oder Anpflanzungen sich bewähren. Mit beiden solchen Versuchen

wurden in den Wäldern von Kedabeg (SIEMENS Kupferhütte)

keine Erfolge erzielt. Aber man muss dabei bedenken, dass dieser Ort

bereits bedeutend östlich vom Grenzmeridian der beiden

kaukasischen Tannen gelegen ist. Die lukrative Zukanft dieser Domäne

liegt kaum mehr im Walde, welcher unter den jetzigen

Wirschaftsverhältnissen mit jedem Jahre mehr und mehr geschwächt

wird. Vielmehr liegt die Zukunft Borshoms in seiner Bedeutung als

Bade- und Villenort und namentlich in seinen Mineralwässern.

Letztere ersetzen, soweit sie bis jetzt benutzt werden, in der

Hauptquelle das Vichywasser mit geringer chemischer Differenz und ist

die Produktion desselben im Verlaufe von 4 Jairen bereits auf eine

halbe Million Flaschen gestiegen. Wenn auch augen-blictlich sich

diese Mineralwasserproduktion in Folge der hohen Preise der Flaschen,

welche aus Finland via Gibraltar und Batum an ihren Bestimmungsort

Borshom kommen, nicht rentiert, so unterliegt es doch keinem Zweifel,

dass durch die Errichtung einer großartigen Glashütte

(Privatunternehmen) und bei dem dadurch bedingten Fallen des Preises

für die Flasche um 2/3 ihres jetzigen Wertes, das Vichy Borshoms

in baldiger Zeit den eigentlichen Reichtum der Domäne

repräsentieren wird.

Diesen

Mitteilungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse

Borshoms füge ich zunächst einige Daten von ökonomischem

Interesse für alle kaukasischen Forstbezirke bei.

Nach

dem ministeriellen Berichte für das Jahr 1895 werden die

ökonomischen Verhältnisse aller Kronwälder durch

folgende Tabelle repräsentiert:

[p.:230]

Alle

Forstbezirke haben außer den Einnahmen vom Walde, die ich in

dieser Tabelle nur angebe, noch andere Revenuen, so z. B. im ganzen:

Gouv. Tiflis 122013 Rubel, Gouv. Kutais 43022 Rubel, Gouv. Stawropol

74439 Rubel u. s. w.

Schädliche

Insekten der kaukasischen, speziell der Borshomer Wälder (nach

dem russischen Originaltexte von WlNOGRADOW-NlKITIN) [Anm.:Die

Verantwortung für diese Mitteilungen übernimmt natürlich

der Antor, Herr WINOGRADOW- NlKITIN.]

Insekten,

welche den Wäldern des Kaukasus schaden, sind sehr zahlreich,

weil die Holzarten und ihre Wachstumsbedingungen im Kaukasus äußerst

verschieden sind. Die Raubwirtschaft in den Wäldern und ihre

grenzenlose Verunreinigung durch alle restierenden Abfälle geben

den schädlichen Insekten die Möglichkeit, sich in so hohem

Grade zu vermehren, dass an manchen Orten ganze Waldbezirke verseucht

werden und der Kampf mit den Feinden des Waldes absolut unmöglich

wird. Besonders groß ist der Schaden von Käfern aus der

Familie der Scolytidae, welche hauptsächlich dem Nadelholz,

besonders der Picea orientalis, die bösesten Feinde sind. Dieses

Übel vergrößerte sich in der letzten Zeit mancherorts

noch ungemein durch große, streckenweise wandernde Brände

der Nadelhölzer. Eine riesige Menge leicht versengter Bäume,

welche auf den Brandstätten, dank dem Mangel von Wegen und

Unternehmungsgeist, nicht entfernt wurden, gaben den Borkenkäfern

die Möglichkeit sich in ungeheurer Anzahl zu vermehren.

Stellenweise flogen dieselben förmlich in Wolken und überfielen

die Bäume in solcher Menge, dass man schon in einiger Entfernung

das Geräusch hören konnte, welches durch das Ausnagen der

Gänge unter der Rinde hervorgebracht wurde. Wegen Mangels an

Platz an den Stämmen krochen zuweilen mehrere Käfer einer

Art (10 und mehr) in ein einziges Bohrloch und bemühten sich,

gegenseitig sich [p.:231] störend, nach

verschiedenen Seiten auseinander zu gehen. Auf diese Weise wird der

Splint in radialer Richtung von der Eingangsöffnung ausgenagt

und bildet sogenannte fächerförmige Miniergänge,

welche besonders oft bei Tomi-cus sexdentatus Börner, T.

acuminatus Gyll. und T. bistridentatus Eich, angetroffen werden. Wenn

sich der Käfer unter der Rinde bis zu einem freien Platze

durchgenagt hat, wird der Miniergang beendet und es fängt der

Muttergang an, an dessen Seiten die Eier abgelegt werden. Öfters

kommt es vor, dass sich an dem Stamme solche freie Plätze nicht

mehr befinden, dann nagen sich die Käfer entweder in das Holz

bis 65 mm hinein, oder sie siedeln, nachdem sie ein Flugloch

ausgenagt haben, auf andere Bäume über. In solcher Weise

werden fächerförmige Miniergänge nur in dem Falle

ausgeführt, wenn die Zahl der Insekten sehr groß ist. Es

ist selbstverständlich, dass bei solchen Massenausflügen

von einer besonderen Auswahl geschwächter oder kranker Bäume

keine Rede sein kann. Ganze Waldbezirke, die gesund waren, kommen

dabei vollständig um. Die ersten Flüge machen

Versuchsanfälle und kommen, falls die Bäume zu saftig sind,

in dem ausfließen-den Harze um. Sie geben aber den folgenden

Flügen der Borkenkäfer die Möglichkeit, unter die

Rinde der nun schon geschwächten Bäume zu gelangen. Bei

solchen Massenausflügen überfallen die Borkenkäfer

Holzarten, die ihrer normalen Lebenweise gar nicht entsprechen. So

wurde z. B. Tomicus sexdentatus auf Taxus baccata und sogar auf

Laubholz gefunden. Dabei drang er unter der Rinde nicht weiter als

2—3 cm vor und wurde ein Opfer seines Versuches. Wenn die

Zahl der Käfer zur Flugzeit nicht besonders groß ist, so

werden, wenigstens bei dem Genus Tomicus, keine Miniergänge

angelegt, sondern es gehen die Insekten sofort an den Bau der

Muttergänge. Die Verbreitung der durch Borkenkäfer

vertrocknenden Bestände geschieht besonders schnell nach der

Richtung der herrschenden Winde zur Flugzeit der Käfer. Sehr oft

kann man in den Wäldern Streifen vertrockneter Bäume in

dieser Richtung beobachten, dabei fangen solche Streifen immer bei

Holzschlägen, kleinen Brandstrecken u. s. w. an. Besonders

empfindlich gegen Borkenkäferschäden erweisen sich die

Tannenbestände, da Picea orientalis, auf schattigem Boden

mittlerer und geringerer Güte wachsend, sehr empfindlich gegen

Veränderungen äußerer Wachstumsbedingungen ist. Die

geringste Unregelmäßigkeit im Holzschlagen, oder

Windbrüche, welche den Boden entblößen, setzen diese

Tanne dem Winde und der Sonne aus, wodurch sie kränkelt und so

dem Anfalle der Feinde zugänglicher wird, bald ganz vertrocknet

und von sich aus das Übel tiefer in den Bestand verbreitet.

Tomicus sexdentatus, der Hauptfeind der Nadelwälder, hat im

Jahre zwei Generationen. Es ist bemerkenswert, dass diese Art im

Kaukasus besonders gerne P. orientalis angreift, während die

europäische Tanne, P. excelsa, soviel mir bekannt ist, von

diesem Borkenkäfer nicht überfallen wird. Gewöhnlich

geht unser Baum schon im Verlaufe von 2—3 Wochen ein.

Besonders umfangreiche Verwüstungen der Tannenwälder

befinden sich in den Kreisen: Gori, Achalzich und Scharo-pan und die

Zeit ist sicherlich nicht mehr fern, in der die Tanne in diesen

[p.:232] Kreisen

zu den selteneren Bäumen gezählt werden wird. Der Schaden

durch Tomicus sexdentatus wird noch durch den Umstand vergrößert,

dass aufiler den Muttergängen noch Miniergänge angelegt

werden, welche oft in das feiste Holz bis 65 mm. tief eindringen und

dadurch die technische Qualität dies Holzes beeinträchtigen.

Diese Miniergänge werden nach den Frühjahrs- uind

Herbstflügen gewöhnlich gleichzeitig mit den Muttergängen

angelegt. E!e-sonders häufig geschieht dies bei gleichzeitigen

Massenausflügen der Käfer nach einem kalten Frühjahr

oder regnerischen Sommer, denen warme, günstige Tage folgen. Die

Miniergänge gehen anfangs, wie schon gesagt, strahlenförmiig

vom Bohrloche aus, einige von ihnen können bei günstigen

Bedingungen sich zu Muttergängen entwickeln, gewöhnlich

aber werden sie weiter und weiter in verschiedenen Richtungen

fortgesetzt, durchkreuzen sich, erreichen bis 50 c:m Länge und

an ihrem Ende bohren sich die Käfer ins feste Holz ein, wo i sie

größtenteils umkommen. Solche Miniergänge kommen aber

niemals vor, we:nn die Käfer sofort günstige Bedingungen

zur Errichtung regelmäßiger Muttergänge finden. Bei

diesen befindet sich das Bohrloch stets am unteren Ende,

wahrscheinlich um bequemer das Bohrmehl hinauszustoßen. Man

kann nach der Lage des Bohrloches bestimmen, ob die Käfer den

stehenden Baum überfielen, oder am bereits gefällten Stamme

ihre Arbeit begannen. Beim Bohrloch wird die Rammelkammer ausgenagt,

von welcher 3—5 Muttergänge ausgehen, dabei führt

gewöhnlich am stehenden Holz blos ein Gang nach oben, alle

übrigen dagegen nach unten; dagegen auf liegenden Bäumen

ohne Unterschied alle entweder nach oben oder nach unten. Dieses

Merkmal ist sehr wichtig, um Missbräuche in denjenigen

Wirtschaften aufzudecken, wo ausschließlich todtes Holz

gefällt werden soll. In allen Fällen folgt der Muttergang

der Richtung der Längsfasern und nur auf stark gewundenen Bäumen

beobachtete man eine Abweichung von 45° von der vertikalen

Richtung. Die Länge des Mutterganges erreicht bis 17 cm, die

Zahl der abgelegten Eier Ibis 108, gewöhnlich werden nur 60—80

abgelegt. Von einer Familie, bestehe: nd aus einem Männchen und

drei Weibchen kann sich im Verlaufe eines Jahres eine

Nachkommenschaft von 10000 Käfern entwickeln. In den

Muttergängen werden in einer Entfernung von 6—7 cm

Luftlöcher ausgenagt, augenscheiin-lich dazu, um nicht das

Bohrmehl aus dem Bohrloche hinauszuschaffen. Seltener als die Tanne

überfällt Tomicus sexdentatus die Kiefer und Pinus

halepensis und noch seltener Abies Nordmanniana. Das Vorkommen

diesses Käfers auf Taxus baccata und auf Laubholz ist sicherlich

nur zufällig, weil die in diesen Bäumen abgelegten Eier

umkamen und keine Nachkommenschaft lieferten. In den reinen

Tannenbeständen wütet der Käfer entsetzlich, der Wald

von Wardewani auf der Domäne Borshom wurde auf einer Fläche

vion 600 Desjt. ganz vernichtet, es gab da keinen einzigen grünen

Baum meltir. Und doch war in diesem Walde niemals Brand gewesen, noch

wurde daselbst Holz geschlagen. Die Käfer wanderten zu ihm von

den einige Kilomelter entfernten Wäldern des Fürsten

zizianow, welche in den letzten Jahren dur ch Waldbrände stark

gelitten hatten. In der Vertikalen steigt Tomicus sexdein- [p.:233]

tatus im Gebirge bis zur äußersten Grenze der Verbreitung

des Nadelholzes. Die große Verbreitung dieses Borkenkäfers

veranlasste einige Wirte, das Schlagen von frischem Holz vollständig

einzustellen und nur totes Holz zu fällen. Als Mittel zur

Bekämpfung dient schleuniges Aushauen der verseuchten Bäume

und Abschälen der Rinde vor dem Ausschlüpfen der neuen

Generation, die Äste werden in Haufen gelegt und verbrannt. In

den Wäldern von Abas-tuman wurden die restierenden Stöcke

mit Kalkwasser begossen. Solche Mittel werden aber nur in den besser

bewirtschafteten Wäldern angewendet, gewöhnlich überlässt

man anderweitig die verseuchten Wälder ihrem Schicksale, es

wirken dann in solchen die von der Natur geschaffenen Feinde der

Borkenkäfer, verschiedene Vögel und Raubinsekten (Ips,

Colydidae, Ichneumonidae etc. Als Hauptvertilger erscheinen mittlere

und kleine Spechte, Meisen u. a. Von Käfern vertilgt Nemosoma

die Eier der Borkenkäfer. Auf der Domäne Borshom belief

sich der Schaden von Tomicus sexdentatus 1893 auf 40000 Stämme

[Anm.:

Dieser Schaden wurde im folgenden Jahre durch eine unqualifizierbare

Maßregel der damaligen Verwaltung fast verdreifacht. Man

wollte, wie das in geregelter Wirtschaft geschieht, sogeiannte

»Fangbäume< herrichten. Mit einem Aufwande von loooo

Rbl. wurden 43000 gesunde Bäume gefällt. Sie thaten ihren

Dienst. . . Aber im Frühjahre löste man von ihnen die Rinde

nicht. Man hatte also die Borkenkäfer nur vermehrt, 10000 Rbl.

ausgegeben und 40003 gesunde Bäume vernichtet!].

Myelophilus

minor Hart, und piniperda L. verursachen auch sehr bedeutenden

Schaden, weil sie oft die erste Ursache der Schwächung der

Kiefern sind, indem sie die Kronen sowohl der alten, als auch der

jungen Bäume vernichten. Es ist interessant, dass M, minor im

Kaukasus sich auch un:er der Rinde von Picea orientalis sehr stark

vermehrt und dabei ganz regelmäßige Muttergänge

bildet. Besonders umfangreiche Verwüstungen wurden von diesem

Borkenkäfer in dem Jungholze des Bezirkes Tetrobo-Tschebortschai

der Kronforstei von Achalkalaki angerichtet. Verhältnismäßig

unbedeutender Schaden wurde von ihm in last allen Kieferwäldern

unseres Landes bemerkt. Der Flug geschieht sehr früh, früher

als bei allen übrigen Borkenkäfern, nämlich schon Ende

März und Anfang April, 1895 wurde der erste Massenflug arr.

ig./'31. März beobachtet. Höher im Gebirge verspätet

gewöhnlich der Flug, Auf lebenden Stämmen bildet

Myelophilus minor stets senkrecht zu den Fasern stehende Muttergänge

mit dem Bohrloch nach unten. Auf liegenden Holze sind die Muttergänge

verschieden angelegt und befindet sich das Bohrloch auf ganz

entgegengesetzten Stellen. M. piniperda baut auf stehendem Holze den

Muttergang stets senkrecht über das Bohrloch, auf liegendem ist

die Richtung sehr verschieden. Die erstere der beiden Arten bevorzugt

meistens denjenigen Teil des Kiefernstammes, welcher eine rötliche

dünne Rinde besitzt, während die letztere die stärkere

schwarzbraune Rinde bewohnt.

Tomicus

bistridentatus Eichh., T. bidentatus var. (beta) Eichh. und T.

acuminatus Gyll. bewohnen hauptsächlich die Äste und Kronen

der Kisfer, Tanne und Fichte, die letztere der drei Arten wurde auch

an [p.:234]

Stämmen bis 70 cm Durchmesser angetroffen. Auf Picea orientalis

kommen alle drei Arten vor. (Fraßstücke befinden sich im

Museum zu Tiflis). Der erste Flug dieser Käfer findet Ende April

und Anfang Mai statt, der zweite Ende August und Anfang September.

Die Gänge haben alle einen sternförmigen Typus, außerdem

fertigt bei ungünstigen Verhältnissen T. acuminatus

fächerförmige Miniergänge an, welche am Ende ins Holz

bis zu einer Tiefe von 1,5 cm eindringen. Diese Tomicus-Arten sind

dem Jungholz während der trockenen Jahreszeit besonders

schädlich, wenn die Bäume keinen großen Saftgehalt

haben. Im Gebirge gehen sie bis 2280 m (7500 r. F.) hoch hinauf und

T. acuminatus wurde sogar noch höher gefunden. Verhältnismäßig

geringen Schaden verursacht Tomicus longicollis Gyll., welcher

gewöhnlich kranke Kiefern anfallt. Sein Flug geschieht im

Herbst, den Winter verbringen die Käfer unter der dicken Rinde

abtrocknender Kiefern, wo sie zusammen mit T. laricis F.

unregelmäßige Miniergänge ausnagen. Interessant sind

auch die Miniergänge vom unlängst beschriebenen T.

spinidens Reitt. auf Picea orientalis und P. silvestris; sie werden

gewöhnlich fächerförmfg angelegt und bestehen aus 6—15

Strahlen von 6—8 cm Länge. Die Strahlen haben an den Seiten

Ausbuchtungen, wie die Gänge von T. acuminatus Gyll.,

wahrscheinlich zu dem Zwecke, damit die Käfer sich ungehindert

umdrehen können. Diese Art überfällt alle drei

Coniferen an geschwächten Exemplaren. Der Flug findet im Mai

statt. Die Muttergänge, 4—7 an der Zahl, gehen zuerst

sternförmig von der Rammelkammer aus, später stehen sie

senkrecht zu den Fasern des Baumes, erreichen eine Länge von 7

cm und haben stellenweise seitliche Erweiterungen. Die Zahl der von

einem Weibchen abgelegten Eier beträgt bis 130. Die Larvengänge

erreichen bis 3 cm Länge und endigen in der bis 3" mm ins

Holz eindringenden Wiege. Diese Art wurde in den Wäldern von

Borshom und Achalzich beobachtet.

Pityophthorus

micrographus L. und Cryphalus saltuarius W ei ss e infizieren dünne

Teile der Bäume, hauptsächlich von Picea orientalis,

seltener trifft man sie auf Ab. Nordmanniana und noch seltener auf

der Kiefer. Ersterer hat im Kaukasus nur eine Generation im Jahr und

fliegt im Juni. Auf frisch gefällten Bäumen überfällt

P. micrographus auch dicke Balken. Diese Verschiedenheit in der

Flugzeit der Borkenkäfer giebt die Möglichkeit, recht genau

die Hauzeit zu bestimmen, was besonders wichtig ist zum Entdecken von

unerlaubtem Holzfällen. Wenn z. B. auf den gefällten Bäumen

Myelophilus minor oder piniperda ihre Gänge gebaut haben, so

kann man daraus richtig schließen', dass diese Bäume vor

dem März gefällt wurden; wenn Tomicus sexdentatus

beobachtet wird, so war der Baum vor dem Mai gehauen und endlich,

wenn Pityophthorus micrographus angetroffen wird, so wurde der

betreffende Baum bis zum Juni gefallt. Die Rammelkammer des letzteren

wird in der Rinde angelegt, die Muttergänge, bis 7, werden

sternförmig unter der Rinde genagt und greifen den Splint an,

sie erreichen 5 cm Länge. Die Zahl der Eier ist in jedem Gange

bis 60, die Larvengänge haben eine Länge von 1,5—2 cm.

Dieser Borkenkäfer wurde in allen Nadelwäldern des

Gouverne- [p.:235] ments Tiflis und Kutais beobachtet.

Cryphalus saltuarius überfällt ausschließlich dünne

Teile von Tannen und Fichten, seltener findet er sich auf Kiefern und

in Ausnahmefällen wurde er auf Juniperus communis var. reflexa

gefunden, wo er ganz regelmäßige Gänge baute und sich

vermehrte. Muttergänge existieren bei dieser Art nicht. Es wird

gewöhnlich eine unregelmäßige Fläche ausgenagt,

an deren Ränder die Eier abgelegt werden. Die Larvengänge

sind radial angelegt, sie kreuzen sich zuweilen und sind bis 45 cm

lang. Dieser Borkenkäfer überfällt kranke Zweige,

Jungholz u. s. w. Die Gänge fangen gewöhnlich neben Wunden

oder Rissen der Rinde an, er ist häuptsächlich in der

Schlucht von Borshom zu finden. Auf absterbenden und beschädigten

Ästen von P. silvestris trifft man auch Carphoborus minimus F.

an, er fliegt Ende Mai und hat eine einjährige Generation, die

Muttergänge sind von sternförmigem Typus und erreichen eine

Länge von 3 cm. Die Zahl der abgelegten Eier überschreitet

gewöhnlich 15 nicht in jedem Gange, die Larvengänge stehen

nicht dicht und sind nur 1,5 cm lang. Verbreitet ist diese Art

hauptsächlich im Kreise Achalzich, wo sie bis 1830 m (6000 r.

F.) Höhe vorkommt.

Hylastes

ater Payk., H. attenuatus Er., H. angustatus Hbst. und Hylurgops

palliatus Gyll. trifft man fast ausschließlich in den Stöcken

der drei Coniferen an, der zuerst genannte geht auch auf Taxus

baccata und verhindert den Wuchs von Schösslingen, was in

Hinsicht auf die Abnahme dieser wertvollen Holzart durch Aushauen

sehr wichtig ist.

Noch

müssen Xyleborus cryptographus Retz und Xyloterus lineatus Öl.

erwähnt werden, welche im Kaukasus vorkommen, und obgleich sie

den lebenden Bäumen keinen Schaden zufügen, so verursachen

sie doch einen sehr bemerkbaren technischen Nachteil am gefällten

Nadelholz. Diese Käfer bohren sich nämlich bis 15 cm tief

in dasselbe und bauen dort ihre Leitergänge. Es wurden Fälle

beobachtet, in denen auf einem Quadratfuß Oberfläche des

Balkens bis 150 Bohrlöcher vorhanden waren. In diese Löcher

dringt schnell die Feuchtigkeit und damit Fäulnis in das Innere

des Balkens ein und machen ihn zu vielen technischen Zwecken ganz

unbrauchbar. Um die Balken vor dem Überfall dieser Käfer zu

schützen, wird die Rinde sofort nach dem Fällen abgeschält,

und findet dennoch ein Anfall der Käfer statt, so ist er nur

geringfügig. In den Wäldern Borshoms sind die Genannten

häufig, ihr Flug findet Ende April bis Anfang Mai statt.

Auf

Juniperus, Biota orientalis und Cupressus schadet Phloeosinus bicolor

Brll., er hat jährlich zwei Generationen, die erste im Mai, die

zweite im August. Die Muttergänge sind zweischenkelig nach der

Länge der Fasern gerichtet, jeder Gang wird bis z cm

lang, die Larvengänge bis 4 cm, gewöhnlich überschreitet

ihre Zahl 15 nicht. Auf dem Gebirgskamme von Wachang wurde dieser

Käfer auf Juniperus nana in einer Höhe von beinahe 2600 m

«500 r. F.J gefunden. In niedrigeren Lagen schadet er besonders

den angepflanzten Thuja und Cypressen, zumal in der trockenen

Jahreszeit.

[p.:236]

Laubholz wird von Borkenkäfern hauptsächlich aus der

Gruppe der Scolytini beschädigt. In den meisten Fällen

fangen die Verletzungen an einzelnen Teilen des Baumes, an

verwundeten Ästen, Kronen u. s. w. an. Betula alba wird in den

höheren Regionen (1520—2280 m — 5—7500 r. F.) von

Scolytus Ratzenburgi Jans, angegriffen. An einigen Orten, z. B. auf

dem Trialetkamme, ist dieser Käfer so verbreitet, dass nicht

eine Birke zu finden ist, die durch ihn nicht geschädigt wurde.

Der Umstand, dass die Birke dort stark durch Schneefall, durch Winde

und bei dem Weiden vom Vieh verletzt wird, vergrößert das

Übel. Die Art fliegt im Juni, ihre Generation ist einjährig.

Die Ulmus-Arten werden durch eine recht große Anzahl von

Scolytus sp. heimgesucht. Sc. Geoffroyi Goeze ist der Feind von Ulmus

montana und U. campestris, jährlich fliegen von dieser Art zwei

Generationen, eine Anfang Mai, die andere im August. Dieser Käfer

wurde häufig in der Schlucht von Borshom bis zu 1220 m (4000 r.

F.) Höhe beobachtet. Er wählt gewöhnlich die dicken

Stammteile von Ulmus montana und U. campestris. In den höheren

Regionen von 1220—2130 m (4—7000 r. F.) wird diese Art

durch Sc. laevis Chap. ersetzt. Letzterer hat eine einjährige

Generation und fliegt im Juni. Die Muttergänge haben am Anfange

eine Erweiterung, sind stets nach oben über das Bohrloch

gerichtet und erreichen eine Länge bis 8 cm. Die Zahl der

Larvengänge beträgt bis 160, sie haben bis 7 cm Länge

und endigen mit einer Wiege, die im festen Holz mit einer Tiefe von 1

cm gelegen ist. Bei ungünstigen Verhältnissen macht das

Weibchen an mehreren Stellen verkürzte Muttergänge, welche

dann weniger als 1 cm lang werden und 3—5 Eier enthalten. Solche

verkürzte Muttergänge haben in den meisten Fällen

nicht die charakteristische Erweiterung am Anfange. Häufig gehen

auch vom Bohrloche zwei Muttergänge, der eine nach oben, der

andere nach unten, aus. Die Gänge werden gewöhnlich an

schadhaften Stellen, Rissen, Wunden, angelegt. Die Arbeit der Larven

nimmt bald einen immer größer werdenden Raum ein und

verursacht ein teilweises Vertrocknen des Baumes. Dank diesem

Umstände trifft man in den Wäldern von Borshom und

Achal-zich eine sehr große Anzahl von beiden Ulmus-Arten mit

vertrockneten Kronen. Eben auf diesen Bäumen, aber nur an den

dünnen Ästen und Zweigen findet man Scolytus pygmaeus F.,

Sc. Kirschi Seal, und Hylesinus vitta-tus F. Diese Arten haben im

Kaukasus jährlich zwei Generationen und sind überall

verbreitet. Besonders hat Ulmus campestris an trockenen Standorten

von ihnen zu leiden. Höher als in 1220 m (4000 r.F.) wurden sie

nicht beobachtet. Carpinus Betulus wird von Scolytus carpini Retz.

angegriffen, welcher gewöhnlich die geschwächten Stämme

und Äste überfällt. Die Muttergänge, senkrecht zu

den Fasern des Holzes angelegt, sind 3—4 cm lang. Die

Larvengänge (bis zu 60), bis 9 cm lang, sind immer parallel den

Fasern. Die Puppenwiegen befinden sich im Holze 5—6 mm tief.

Jährlich entwickeln sich zwei Generationen, die erste im April

und Anfang Mai, die zweite im August, Bis zu 1050 m (3500 r. F.) Höhe

ist die Art in den Wäldern Borshoms verbreitet. Verhältnismäßig

selten wird Scolytus intricatus Retz. angetroffen,

[p.:237]

welcher die horizontalen Gänge unter der Rinde dicker Eichen

anlegt. Die Fruchtbiume, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,

werden von Scolytus rugu-losus Retz. und Sc. pruni Retz. angegriffen.

An gesunden Bäumen verursachen beide Gummi-fluss, geschwächte

Stämme und junge Anpflanzungen können durch sie ganz

vernichtet werden. Sc. rugulosus greift gewöhnlich die dünnen,

Sc. pruii die dickeren Teile der Bäume an, der erstere geht bis

zur Grenze der Obstwildlinge, bis 22to m (7500 r. F.), der letztere

nur bis 1220 m (4000 r. F.). Sc. rugulosus greift auch Sorbus

aucuparia, Cotoneaster pyracantha und multiflora, sowie Crataegus

melanocarpa an; er hat jährlich zwei Generationen, Sc. pruni nur

eine. Als Schutzmittel wird in einigen Gegenden da» Bestreichen

der Stämme mit Lehm und Mist uid zuweilen mit Naphtharückständen

angewendet.

Alle

Ahornarten werden von Scolytus aceris Knotek angegriffen. Flugzeit

desselben im Juni; nur eine Generation. Die Muttergänge stehen

senkrecht und erreichen bis 6 cm Lange, oft sind sie abgekürzt.

Die Larvengänge, bis 120, sind sehr regelmäßig und

durchkreuzen sich niemals, die verkürzten Muttergänge haben

zuweilen nur 3—4 Larvengänge, die Wiegen liegen bis 5 mm

tief im Holz. Der Käfer lebt auf allen Teilen der Ahorne bis in

1520 m (5000 r. F.). Meereshöhe. In den Borshomer Wäldern

wurde er auf Acer campestre, A. laetum, A. platanoides und

A.Traut-vetteri angetroffen und überfällt gewöhnlich

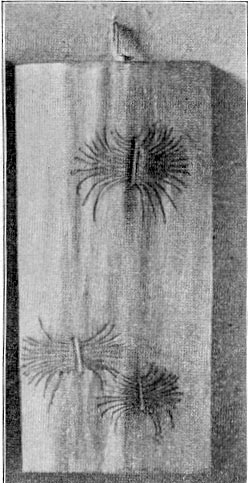

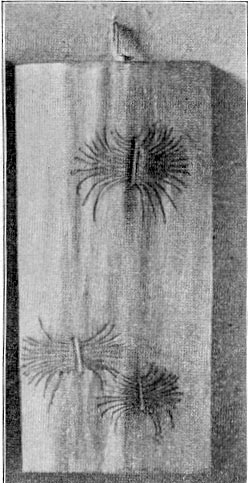

unterdrückte, windbrüchige Bäume. Wir geben beistehend

die Abbildungen von zwei Fraßstücken, welche von Acer

campestre genommen wurden .(Borshorn).

Frsxinus

excelsior hat seine Feinde in Hy-lesinus fraxini Panz., H. oleiperda

F. und PhloeotribuS caucasicus Reitt. H. fraxini nagt oft die

Miniergänge in das Korkgewebe der Rinde und greift nach und nach

das lebende Gewebe an; nachdem dieses getötet wurde, baut

er

im Holz horizontale Muttergänge. Seine Flugzeit ist Anfangs Mai

und Mitte August, bis 1830 m (6000 r. F.). H. oleiperda fliegt

während des ganzer Sommers. Dieser Borkenkäfer wurde auf

Ligustrum vulgäre, Olea

|

|

|

|

|

Fig. 6. Fraßgänge

von Scolytus aceris auf Acer campestre.

|

Fig. 7. Fraßgänge

von Phloeotribus caucasicus auf Fraxinus excelsior.

|

Fig. 8.Taphrorchus

Bulmerinqui Koln, auf Carpinus Betulus

|

[p.:238]

europaea und Syringa beobachtet und zeichnet sich durch sehr

lange Muttergänge aus.

Phloeotribus

caucasicus greift die dünnen Eschenzweige an und entwickelt

meistens seine Gänge an der Basis der Endknospen, sie haben eine

hakenförmige Form und werden bis 2 cm lang, bis 60 Eier,

die Larvengänge, welche sich gewöhnlich nicht durchkreuzen,

werden bis 3 cm lang, zwei Flüge im Frühjahr und im Herbst.

Die Art wurde nur bis 1050 m (3500 r. F.) Höhe beobachtet Auch

von dieser Art geben wir ein Fraßstück in Abbildung, es

stammt von Azchur.

Die

Linde wird von Erno-porus caucasicus Lindm. angegriffen, welcher

horizontale Muttergänge von unregelmäßiger Form

macht. Die Larvengänge, 2—3 cm lang, werden

gewöhnlich zwischen den Bastfasern angelegt; fliegt im August

und hat nur eine Generation.

Noch

muss Taphrorychus Bulmerinqui Koln. erwähnt werden, der sowohl

auf der Nordseite des Kaukasus, als auch in Transkaukasien sehr

verbreitet ist. Gewöhnlich greift er Carpinus Betulus an. Die

Muttergänge werden anfangs sternförmig, später

senkrecht zu den Holzfasern angelegt. In diesem letzteren Teile des

Mutterganges, der eine Länge bis 3 cm erreicht, werden die Eier

bis zu 35 abgelegt, die Larvengänge bis 6 cm lang gehen

zwischen den Fasern der Rinde. Der Käfer entwickelt jährlich

zwei Generationen.

Viele

Sträucher besitzen ihre eigenartigen Borkenkäfer. So z. B.

findet man auf Clematis Vitalba Xylocleptes bispinus Duft, mit

jährlich nur einer Generation. Es ist interessant, dass die

Käfer zum Winter sich in das Mark der jungen Triebe einnagen und

im Frühjahr nach dem Fluge Muttergänge von unregelmäßig

sternförmiger Form anfertigen, die Larvengänge haben die

Richtung der Bastfasern und drücken sich wenig auf dem Splint

ab. Die Wiege wird im Holz 1—2 mm tief angelegt. Ebenso

verbringt einen Teil seines Lebens Hypoborus ficus Er. im Mark der

Stengel von Ficus carica, er hat nur eine Generation und'fertigt

zuweilen außer den Muttergängen auch [p.:239]

fächerförmige Miniergänge an. Er kommt gleich

seiner Nährpflanze nicht höher als in 600 m (2000 r.F) vor

und wurde in den Gouvernements Kutais, Tiflis, Jelisa-betpol und Baku

beobachtet. Kissophagus hederae Schmidt lebt auf Hedera helix und H.

colchica und bildet horizontale Muttergänge. Zum Schluss noch

die Nachricht, dass ein interessanter Borkenkäfer, Hylastinus

Trifolii Müll., auf dem Strauche Cytisus biflorus lebt. Seine

Gänge sind hakenförmig unter einem sehr spitzen Winkel zu